我常常牵挂的男孩

作者:修玫 文章ID:30928 浏览:

【原文】

我常常牵挂的男孩

修玫

那时是1966年深秋,正是全国“红卫兵”大串连的高峰。只要能爬上火车、轮船、长途客车,无论大、中、小学的学生还是老师,一律可免费到任何城市串连。我所在的书店地处上海繁华的地带,平时摩肩接踵,“文革”中更是人山人海,书店营业员应接不暇。

有一天,营业员拽着一个身穿军大衣的大男孩的袖子,半推半搡走进我的办公室,气呼呼地说:“这人偷书!交给你处理。”说完,把一本高尔基的《我的大学》摔在桌上,狠狠地瞧那人一眼,忙他的事去了。办公室就我和他一对一。

我看那孩子最多十四五岁,黝黑的脸庞,蓬乱的头发,惊恐的眼神,鼻尖上沁着汗珠,裹在拖地的军大衣里的身子在颤抖。低着头,弯着腰,不敢看我一眼。农村的穷苦孩子!我的心揪了一下。

我拖了一把椅子对他说:“坐下吧。”他不敢。我再温和些说:“坐吧。”他把前胸的棉衣襟裹紧,坐在椅子边上,显得更瘦小。饿成这样!我的心又揪了一下。他抬起眼皮偷偷看我一眼,仍不抬头。为了打破僵局,我故意挪开那本书,扯开话题问他:“来上海几天了?是来串连的?”

“嗯。来上海三天了。”

“北京去过吗?到过哪些城市?”

“先去了南京,再从南京到北京,然后直接来上海。”

“一路有座位吗?能吃饱吗?”

“基本都是站着,偶尔同学间轮着坐地上,吃饭管饱。”

“去了哪些学校?有收获吗?住在哪呢?”

“各校基本都去了,有点收获;都住在学校,以中小学为主。北京气候突然转冷,红卫兵总部发的这件军大衣,既是衣,又是被,挺管用。”

“你家乡在什么地方?读书吗?”

“我家在安徽金寨县农村。我在县中读初三,村里只有我一个人考上县中。我在县中总拿第一名!山区离县城几十里地,必须住校。每周回家带一周的干粮,主要是甘薯烙饼。我喜欢读书,我不怕苦;我特别喜欢看书……可惜我们县穷,图书馆书很少。”

谈到读书,他有了自信,不再拘谨;抬头看着我,很懂礼貌。我端详这孩子:农家子弟一般都黝黑,但他身上有一股阳刚之气,显出聪慧的内涵,准是个用功读书的好学生。但我心里一直在寻思:如何与他展开“灰色”话题——偷书——这个字眼不能随便用,它会影响一个人一生的声誉,也会在他心灵里埋下阴影,他或将从此一蹶不振。尤其在那混乱时期,为这一个“偷”字或许就被打入地狱。此时,怜悯和同情在支配我、告诫我:千万不能伤害他!

我仍面带微笑地和他聊着:“你喜欢看哪方面的书?它对你有用吗?初中毕业还打算升高中吗?”

他一口气往下说:“阿姨,我不但喜欢读书,而且很刻苦;我一定要升高中,还要读大学。现在我父母、两个姐姐,四个人在种地,供我一个人读书。可是……现在学校全停课了,我要乘此机会多读点书,为今后考大学打基础。我回家后,要帮父母、姐姐多干点活,还要想尽办法找书读。”

我有点吃惊。这个穷山僻壤里的大男孩,竟有如此强烈的愿望,这令我刮目相看。我拿起那本《我的大学》,顺便问他:“你喜欢这本书是吗?想读懂它,向高尔基学习,对吗?”

“我……我……”

“你不用说了,我知道你要向高尔基学习。”

我急忙走到营业大厅后台,买下《我的大学》和《母亲》,回到办公室,找一张牛皮纸,在他眼皮底下把书匆匆包好,交到他手中;又拉着他到边门,准备送他走出书店。

他突然嚎啕大哭,涕泪满面,手足无措。我从口袋里摸出一方手帕,边帮他擦泪,边劝他快走。免得有人进来,节外生枝。

我扶着边门,目送他。他流着泪一步一回首。

送走他以后,我脑海里经常浮现一个衣衫单薄,穿一双破旧军鞋,严重营养不良,瘦小且有点脏的大男孩。他立志要读大学,我既怀疑——贫穷会使他无力求学,又坚信——有志者事竟成。

几个月后,收到他从家乡金寨县寄来的一封信(他可能是根据发票上的地址、签名找到我的),内附一张半身照。照片上的少年,与我当初见到的,判若两人。他五官端正,略显腼腆,正朝我微笑。我也微笑着放下了心中的沉积。

来信的大意是:首先允许我做他的母亲,如不认他做儿子,也应该是他的“教母”。是我给了他尊严,教会他做人。他实在因为太贫穷,又太想读些名著,口袋空空,才做出傻事。是我这位母亲给了他第二次精神生命,坚定了他的意志。他一定会好好读书,为我、为家乡父老争气。并告诉我,他的姓名是“于宇”。

信的文笔很流畅,字写得很漂亮,内容也很感人,与我看到的脏男孩形象反差很大。这说明他平时的确读了不少书,应该是个前景不错的后生。

我回过一封信鼓励他,后来他又来过一封信。再后来我自己被卷入“文革”旋涡,遭受迫害,下放干校劳动,无心与他沟通。以后我又调往出版社工作,从此也就不再有那孩子的音讯了。

如今已过去将近半个世纪,我已进入耄耋之年,却常常牵挂这个孩子。虽然他现在也该60多了,我的思维仍定格在第一眼见到他的形象。不知为什么,我会常在“作家”、“报刊作品作者”的名单中找“于宇”这个人。然而找不到。我祈祷他能实现自己的理想,能一生过得顺遂。

【问题】

16.给下列词语中加点的字注音。(2分)

(1)摩肩接踵( )

(2)一黟不振( )

(3)咬噬( )

(4)双颊( )

17.解释下列加点词语在句中的意思。(2分)

(1)我边帮他擦泪,边劝他快走,免得有人进来,节外生枝。

(2)临考前,她很紧张,因为外语是她的弱项。但我对她的预测是稳操胜券。

18.甲文中,第二段的叙述、描写有什么作用?(4分)

19.乙文的前两段文字,能让我们感受到她是什么样的女孩?(4分)

20.甲、乙两文,人物描写形象、细致,给人印象鲜明、深刻。请从下面两句话中任选一句进行简要评析。(4分)

(1)我看那孩子最多十四五岁,黝黑的脸庞,蓬乱的头发,惊恐的眼神,鼻尖上沁着汗珠,裹在拖地的军大衣里的身子在颤抖。

(2)她头低垂着,脸通红,鼻尖上沁出细细的汗珠,一阵难堪的短暂的沉默后,她交出了藏在外衣里面的英语书。

21.男孩与女孩有哪些相似的人生境遇?(3分)

22.甲、乙两文的作者在不同经历中,却有着同样的情结凝聚于心。这两篇文章都凝聚着作者怎样的情结?(4分)

23.男孩和女孩正值花样年华,对未来有着美丽的憧憬,他们在特殊时期的特殊境遇,令人深思与警戒。即将初中毕业的你,最想实现的美好愿望是什么?该如何去实现?请结合自身实际谈一谈。(5分)

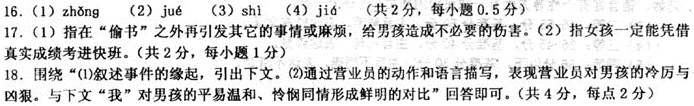

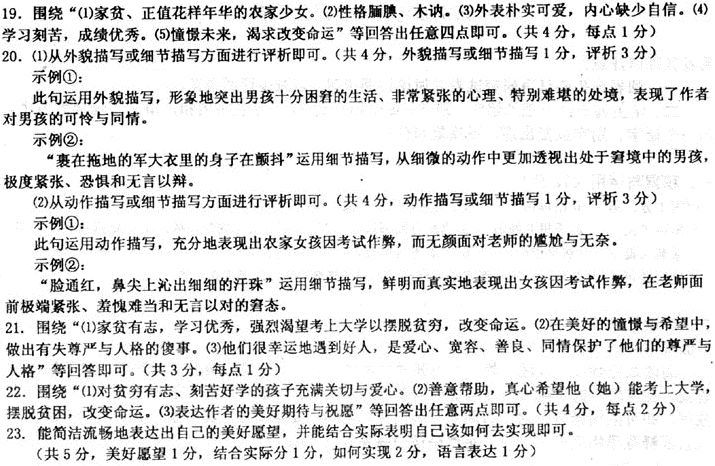

【参考答案】