【材料一】稷下学宫创办于公元前四世纪中叶的齐国,延续了一百

作者:未知 文章ID:40769 浏览:

【原文】

【材料一】

稷下学宫创办于公元前四世纪中叶的齐国,延续了一百三十多年。

稷下学宫以极高的礼遇召集各地人才,让他们自由地发展学派,平等地参与争鸣,造就了学术思想的一片繁荣。没有它,各种文化也在,诸子百家也在,却无法进入一种既高度自由又高度精致的和谐状态。因为世上有很多文化,自由而不精致;又有很多文化,精致而不自由。稷下学宫以尊重为基础,把这两者统一了。

稷下学宫是开放的,但也不是什么人想来就能来。世间那些完全不分等级和品位的争辩,都算不上“百家争鸣”。因为只要有几个不是“家”而冒充“家”的人进来搅局,那些真正的“家”必然不知所措、讷讷难言。这样,不必多久,学宫也就变成了一个以嗓门论是非的闹市,就像我们今天不少传媒的“文化版面”一样。

稷下学宫是齐国朝廷建立的,它所面临的最大难题是:如何摆脱朝廷控制而成为一所独立自由的学术机构。

【 】学宫里的学者不任官职,因此不必对自己的言论负行政责任。古籍中记载他们“不任职而论国事”“不治而议论”“无官守,无言责”。统治者的取舍并不影响各派学者的社会地位和言论自由,稷下学宫里的争鸣也就有了平等的基础。彼此可以争得很激烈,似乎已经水火难容,但最后还是共生互补。

学术争论的最高境界,就在于各派充分的展开自己的观点之后,又遇到了充分的驳难。结果,谁也不是彻底的胜利者或失败者,各方都“你中有我,我中有你”了,同上一个等级。

(选自余秋雨《中华文脉》,有删改)

【材料二】

我们谈徐悲鸿先生的“人和”,与他的“天时”不可分,因为民国初年的文艺精英,都给他遇见了;徐先生的“人和”,也与他的“地利”不可分,因为民国时期的文化艺术中心,前已说及。所以没有他的“天时”“地利”,他的“人和”便无从谈起。

譬如第一个赏识提携他的有力人物,是康有为。康有为当年住在上海,今天乡下年轻人到上海,哪里去找康有为这样的大人物?

徐先生留洋巴黎,因为买各种艺术品,钱花光了,打电话给驻法国公使要学费,公使马上给他寄过去——今天哪里去找这样的事?

徐先生回国,凭本事和才华执掌中央大学艺术系,没有任何人、任何机构、任何规定能够阻拦他。

徐先生的学生,不必通过考试,他看准了,就能收进来。刘勃舒先生当年不过是江西一名小学生,给北京的徐先生写信请教,徐先生回信鼓励,后来刘勃舒被收为弟子。

徐先生的文艺观是“为人生而艺术”。他有一个论敌,主张“为艺术而艺术”。这个论敌,就是刘海粟——这是徐刘二位的“不和”吗?不是,这也是徐先生的“人和”。

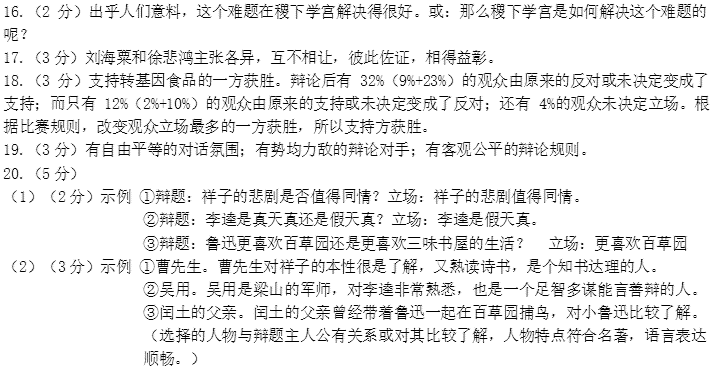

诸位知道,法国有安格尔和德拉克罗瓦相争,俄国有柴可夫斯基和穆索尔斯基相争,德国有瓦格纳与勃拉姆斯相争,美国有海明威与福克纳相争……我们在世界文艺史各个时期,几乎都能找到一对大人物,主张各异,互不相让,其实彼此佐证,相得益彰。

中国也有:譬如北宋苏东坡与王安石之争,譬如清末康梁与杨度之争,五四时期有鲁迅和胡适之争——今天,我们各个学术和艺术领域,找得出这样一对对旗鼓相当的大人物吗?

(选自陈丹青《我看徐悲鸿》,有删改)

【材料三】

2014年12月3日,某组织举办了一场辩论。辩题为“我们是否应该支持转基因食品”。四位行业权威开展牛津式辩论。辩论采取二对二的形式,首先是每人七分钟陈述,之后自由辩论和观众答疑,最后是每人两分钟总结。辩论正式开始前观众先对这个辩题进行投票,观众可以明确表明支持或反对,也可以表明“未决定立场”,结束后再次投票,以改变观众立场最多的一方为胜者。

辩论后,52%的观众立场保持不变,而48%的观众立场发生变化。立场发生变化的具体情况如下:

|

辩论前

|

辩论后

|

|

|

3%支持

|

2%反对

|

1%未决定

|

|

12%反对

|

9%支持

|

3%未决定

|

|

33%未决定

|

23%支持

|

10%反对

|

(选自《“智能平方”辩论》,有删改)

【问题】

16.在材料一横线处填写恰当的句子,使上下文意思连贯。(2分)

17.如何理解材料一中“学术争论的最高境界”?请用材料二中的事例阐释。(3分)

18.按照牛津式辩论的规则,材料三中的辩论最终获胜方是哪一方?结合材料简要分析。(3分)

19.学术发展也需要“人和”。结合三则材料,说说你对“人和”的理解。(3分)

20.文学著作中有很多值得辩论的话题,请在下面三部名著中任选一部,完成任务。(5分)

A.《骆驼祥子》

B.《水浒传》

C.《朝花夕拾》

(1)依据名著内容,设计一个辩题,并表明你的立场。(2分)

(2)如果在该名著中邀请一位人物作为你的本方辩友,你会选择谁?为什么?(3分)

【参考答案】